مع تفاقم التغير المناخي وازدياد الاعتماد على الموارد الطبيعية دون ضوابط فعّالة، باتت المياه الجوفية تحت ضغط غير مسبوق. هذا المورد غير المرئي، الذي كان يُنظر إليه تاريخياً كمخزون احتياطي آمن، أصبح اليوم في صميم التهديدات البيئية التي تواجه لبنان والمنطقة.

المياه الجوفية: المرآة الصامتة للجفاف

ليست المياه الجوفية مصدراً مائياً فقط، بل هي مرآة صامتة تعكس توازن النظام البيئي الهيدرولوجي. فعندما ينخفض منسوب المياه في باطن الأرض، لا يكون ذلك مجرد مسألة رقمية، بل مؤشر عميق يعبّر عن فجوة بين ما تغذيه الطبيعة وما تستنزفه النشاطات البشرية.

ويتميّز هذا المؤشر بكونه أكثر ثباتاً وصدقاً من مؤشرات الجفاف التقليدية، مثل كمية الأمطار أو تدفق الأنهار، لأنه يتراكم ببطء ويستجيب للضغوط على مدى زمني أطول. من هنا، تبرز أهميته في فهم عمق الأزمة لا سطحها فقط.

كيف يُقاس منسوب المياه الجوفية؟

الطرق المستخدمة لقياس منسوب المياه الجوفية تتنوع بحسب الإمكانيات الفنية والدقة المطلوبة. الطريقة الأبسط والأكثر شيوعاً تتمثل في استخدام آبار مراقبة موزعة جغرافياً، يُقاس فيها العمق من سطح الأرض إلى مستوى الماء باستخدام أدوات يدوية أو حساسات إلكترونية.

أما في الدول التي تمتلك بنية تحتية متقدمة، فتُستخدم أجهزة تسجيل رقمية مرتبطة بأنظمة إنذار، تعمل على مدار الساعة، وتقدّم بيانات لحظية حول تغيرات المنسوب. كما دخلت الأقمار الصناعية على الخط، لتوفر مؤشرات عامة لتغير الكتلة المائية الجوفية، خاصة على نطاق إقليمي.

ورغم أن هذه الأدوات تختلف في دقتها، فإن دمجها ضمن قاعدة بيانات وطنية يفتح الباب لفهم ديناميات الجفاف وتوجيه السياسات المائية بشكل أكثر استباقية.

من المؤشر إلى القرار: كيف يمكن أن يستفيد لبنان من هذه الأداة؟

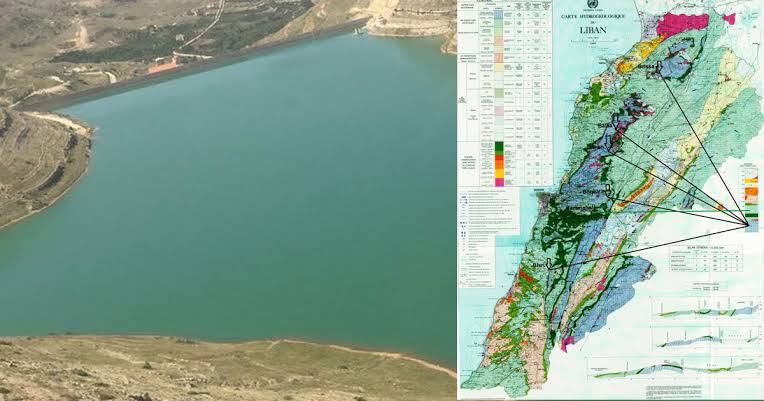

لبنان بلد يعيش مفارقة مائية: وفرة نسبية في المصادر الطبيعية، مقابل عجز هيكلي في إدارتها. هذه المفارقة تجعله في موقع هشّ عند مواجهة موجات الجفاف، خصوصاً في المناطق الزراعية والريفية.

اعتماد انخفاض منسوب المياه الجوفية كمؤشر رئيسي لاستباق الجفاف يمكن أن يُحدث تحولاً نوعياً في إدارة المخاطر المائية. كيف؟ من خلال:

1. إنشاء نظام وطني لرصد المياه الجوفية:

يمكن البدء بإنشاء شبكة آبار مراقبة في الأحواض المائية الرئيسية (الليطاني، العاصي، جنوب لبنان…). على ألا تكون هذه الشبكة مجرّد تجميع بيانات، بل جزءاً من آلية قرار فاعلة.

2. ربط المؤشر بخطط الطوارئ:

عند رصد انخفاض مستمر في منسوب المياه، يتم تفعيل إجراءات مدروسة مثل تقنين السحب، تأجيل مواسم ريّ، أو توجيه الدعم نحو زراعات أقل استهلاكاً للمياه.

3. تمكين البلديات والمزارعين من الوصول للبيانات:

لا يكفي أن تكون البيانات متوفرة على مستوى مركزي. بل يجب أن تصل إلى من هم على تماس مباشر مع الأرض، لأنهم الأقدر على التحرك سريعاً في حال ظهور مؤشرات خطر.

4. استخدام المؤشر في التفاوض على الدعم الدولي:

توفر بيانات دقيقة حول تراجع المياه الجوفية يمكن أن يُستخدم كورقة ضغط للحصول على تمويل لمشاريع الحصاد المائي أو تحسين البنية التحتية.

تحديات أمام التطبيق… لكنها ليست مستحيلة

ليس من السهل بناء نظام فعّال لمراقبة المياه الجوفية في بلد يفتقر إلى الاستقرار المؤسساتي. فالفوضى في حفر الآبار، والغياب شبه الكامل للتراخيص في كثير من المناطق، تُصعّب مهمة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة.

لكنّ التجارب العالمية تُظهر أن الحل لا يبدأ بالمال، بل بالإرادة. بلديات صغيرة في الأردن والمغرب نجحت في تطوير نظم مراقبة محلية فعّالة بالشراكة مع الجامعات والمجتمع المدني. فكيف لا يستطيع لبنان، بقدراته العلمية والبحثية، أن يحذو هذا النهج؟

خاتمة

في عالم يتّجه نحو مزيد من التقلّب المناخي، لم يعد بإمكان لبنان أن يكتفي بردّ الفعل. بل بات من الضروري أن يتحرك بمنطق الوقاية، والمياه الجوفية تتيح له هذه الفرصة. ليس فقط كمورد يجب الحفاظ عليه، بل كصوت صامت يسبق الكارثة بصمت، إن أحسنّا الاستماع إليه.